Luxusgut Doktortitel: Absolventen der HSBA in Hamburg. (Reuters/Fabian Bimmer)

Seit Jahren nimmt die Zahl der Doktortitel stark zu. China, Indien oder auch Mexiko investieren hohe Summen in die Doktoratsausbildung, um das Niveau der westlichen Länder zu erreichen. Die politische Konsens, der all dies möglich macht, lautet: Je besser die Jugend ausgebildet wird, desto wohlhabender ist das Land.

Auch in den OECD-Ländern hat die Zahl der Doktortitel im Verhältnis zur Bevölkerung stark zugenommen. An erster Stelle steht die Schweiz (CHE). Und weil die Schweiz eines der reichsten Länder der Welt ist, sieht sich die Politik bestätigt (Quelle).

Die ökonomische Realität scheint allerdings etwas komplizierter zu sein. Erstens werden bei diesen Statistiken völlig unterschiedliche Ausbildungssysteme verglichen. Ein Doktortitel am MIT ist nicht dasselbe wie ein Doktortitel an der Universität Lima.

Zweitens wird die Fächerverteilung ignoriert. Ein Doktortitel in den Geisteswissenschaften ist ökonomisch nicht vergleichbar mit einem Doktortitel in den Natur- oder Ingenieurwissenschaften.

Drittens beruht der politische Konsens auf einem naiven Glaubem an den Nutzen von formalen Ausbildungsabschlüssen. Studien zum dualen Berufsbildungssystem zeigen, dass die Weitergabe von Wissen über die Praxis in vielen Fällen effizienter funktioniert als über die Schule (zum Beispiel hier).

Entsprechend schwierig ist es, den Nutzen von formaler Ausbildung für das Wirtschaftswachstum statistisch nachzuweisen, vor allem seit einem Artikel von Lant Pritchett aus dem Jahr 2001 (Quelle). Natürlich bleibt unbestritten, dass die Ausbildung für das Wirtschaftswachstum wichtig ist, aber das Vertrauen in formale Abschlüsse ist in der ökonomischen Forschung nachhaltig erschüttert worden.

In Bezug auf den ökonomischen Wert von Doktortiteln gehen heute sogar viele davon aus, dass zu viele Abschlüsse das Wachstum bremsen, nicht fördern. Die Ökonomie versucht, diese Frage zu beantworten, indem sie analysiert, ob ein Doktortitel mit einem höheren Einkommen verbunden ist als ein tieferer Abschluss. Das Argument dahinter ist, dass besonders wichtige Fähigkeiten auch entsprechend höher belohnt werden sollten.

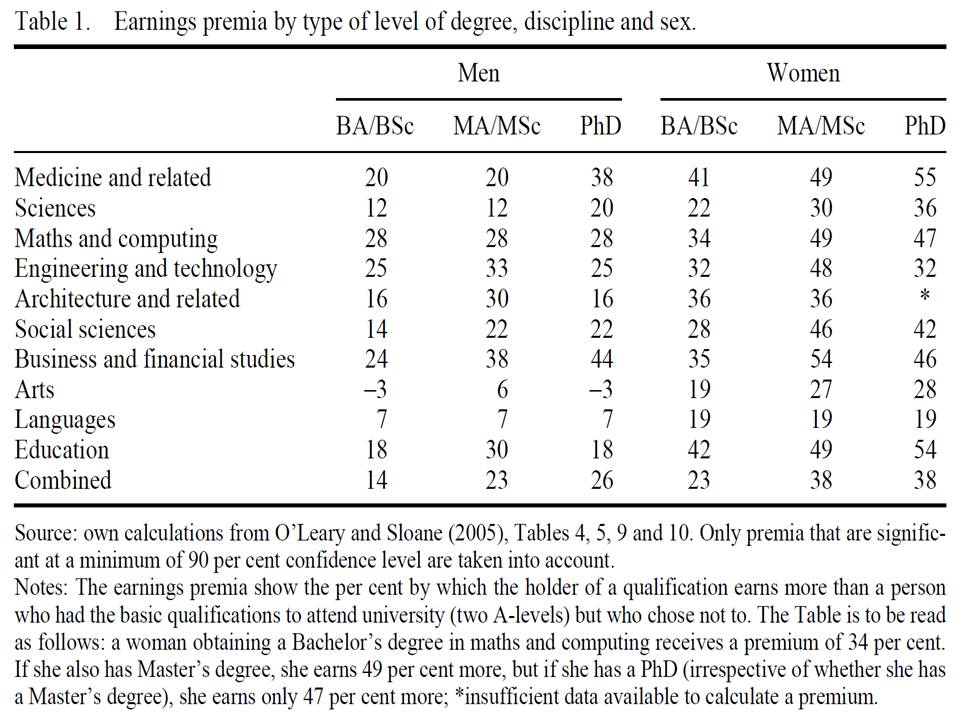

Die Skepsis gegenüber einer beliebigen Vermehrung von Doktortiteln beruht auf der Studie von Bernard Casey (Quelle). Die Tabelle zeigt, dass nur in den medizinischen und Naturwissenschaften (Sciences) die Einkommensprämie eines Doktortitels für Männer und Frauen deutlich höher liegt als diejenige eines Masterabschlusses. In manchen Fällen nimmt die Prämie sogar ab.

Besonders fragwürdig aus ökonomischer Sicht ist ein Doktortitel in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Hier ist eine höhere Einkommensprämie zwischen dem Doktorat und dem Masterabschluss kaum nachweisbar. Geht man ferner davon aus, dass die meisten Leute ihre Dissertation zwischen dem Alter von 25 und 35 Jahren schreiben, muss man von hohen Opportunitätskosten ausgehen. In dieser Zeit könnten diese Personen ungleich produktiver sein.

Möglicherweise besteht also eine umgekehrte Kausalität. Reiche Länder haben besonders viele Doktorprogramme, weil sie es sich leisten können und nicht weil sie es unbedingt brauchen. Es ist eine Art Luxusgut. Und für die Universitäten ist das Doktorat teilweise nichts anderes als eine kostengünstige Art, neue Forschung zu produzieren. Wie sich die Leute nachher auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen können, ist leider sekundär, vor allem in den Geisteswissenschaften.