Ein langer Weg bis zur Vollendung: Emmentaler-Inspektion an den Schweizer Käsermeisterschaften. Foto: Denis Balibouse (Reuters)

Die Schaffung des EU-Binnenmarkts gilt bis heute als unbestrittene Erfolgsgeschichte. Die freie Zirkulation von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Personen habe grosse Wohlstandsgewinne gebracht, heisst es immer wieder. Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung hätten die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Länder stark erhöht. Kürzlich rechnete ein deutscher Politiker sogar die negativen Folgen der Währungsunion gegenüber den Segnungen des EU-Binnenmarkts auf und kam zum Schluss, dass die Risiken aus der Eurokrise vor «dem gewaltigen Erfolg» des gemeinsamen Binnenmarkts verblassten (Quelle).

Die Zustimmung zum EU-Binnenmarkt ist so breit, dass man sich kaum für die Frage interessiert, wie er sich tatsächlich entwickelt hat. Es gibt zwar seit langem seriöse Forschung dazu, aber sie wird von der Politik nicht zur Kenntnis genommen. Würde man sie doch zur Kenntnis nehmen, käme es zu einer grossen Ernüchterung. Der Tenor dieser Forschung lautet nämlich: Der ökonomische Wachstumseffekt des EU-Binnenmarktprojekts ist relativ klein.

Die neuste Publikation, die zu diesem Schluss kommt, stammt vom Brüsseler Thinktank Bruegel (Quelle). Folgende Grafik zeigt die schwache Wirkung des Binnenmarktprogramms (SMP = Single Market Programme). Das Einkommen pro Kopf stagniert seit den 70er-Jahren, und die Produktivität gemessen in Output pro geleistete Stunde ist heute niedriger als vor der Einführung des Programms – es ist nur ein kurzfristiger Effekt auszumachen, der wieder verpufft.

Warum ist die Wirkung so enttäuschend? Ein wichtiger Grund ist, dass der Binnenmarkt nach wie vor löchrig ist wie ein Emmentaler Käse. Die Liberalisierung hat zum Teil nur auf dem Papier stattgefunden. Viele Länder setzen die Richtlinien nicht um und verhalten sich protektionistisch. Alle, die schon einmal mit Schweizer Unternehmern gesprochen haben, die in Frankreich oder Italien tätig sind, wissen das. Der Thinktank Bruegel spricht deshalb von einem langen Weg bis zur Vollendung des Binnenmarkts.

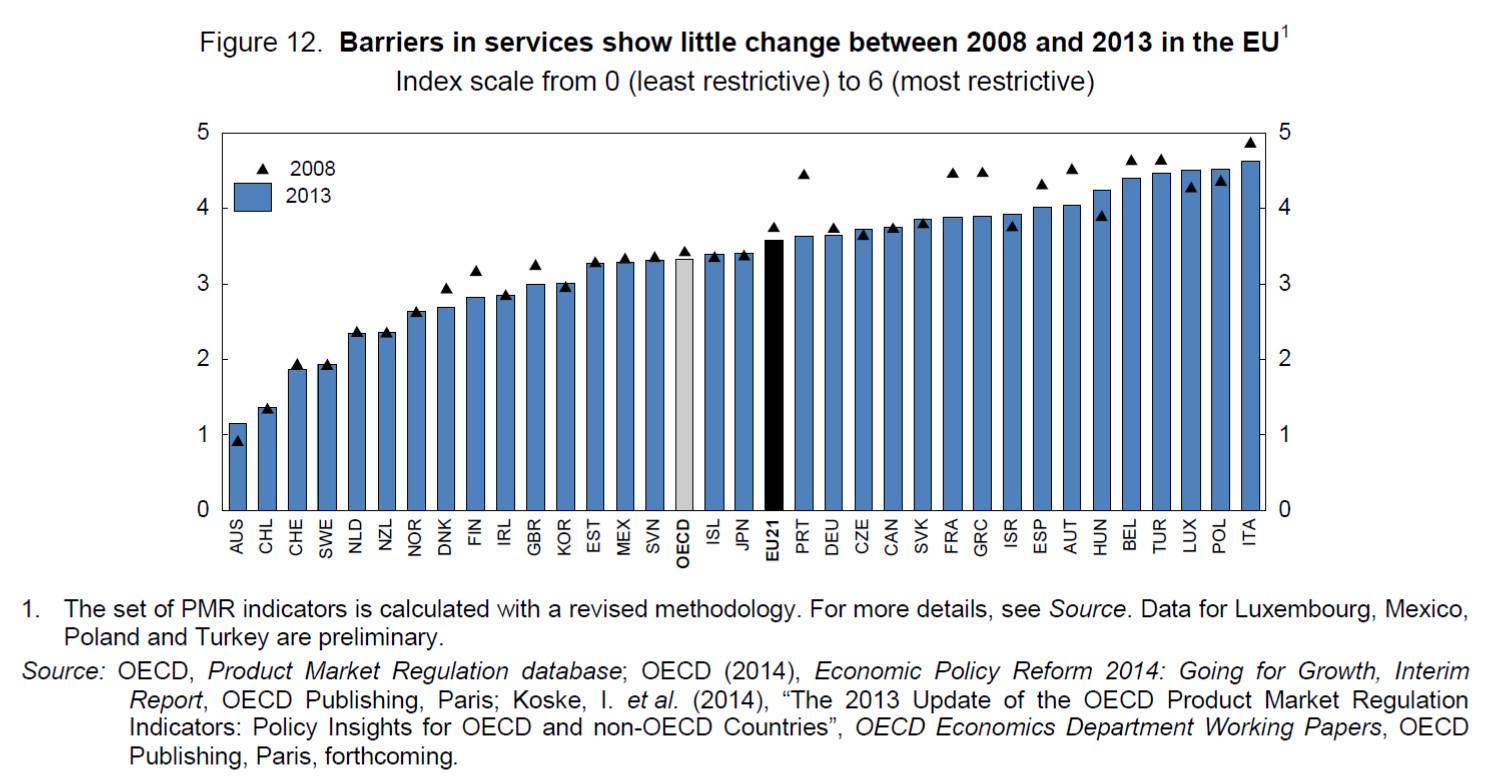

Die OECD hat dieses Thema in einer neuen Studie kürzlich vertieft (Quelle). Besonders hoch sind die Hürden bei den Dienstleistungen, wie folgende Grafik zeigt:

Die Situation des EU-Binnenmarktprojekts ist also gar nicht so anders als diejenige der Währungsunion. Es gibt zwar einen rechtlichen Rahmen, der einheitliche Regeln vorschreibt, aber die Umsetzung ist unvollständig, weil die Nationalstaaten nach wie vor die wichtigste Einheit der EU sind. Solange das so bleibt, ist es fragwürdig, von einem «gewaltigen Erfolg» des EU-Binnenmarktprojekts zu sprechen.